刚把神舟二十一号对接成功的新闻转发到家族群,手机又弹出雪龙号鸣笛出港的推送——10月31日深夜的酒泉发射塔亮着红光,11月1日清晨的上海南港码头飘着薄雾,两天时间,中国人同时向两个“不可能的远方”迈出了脚步。

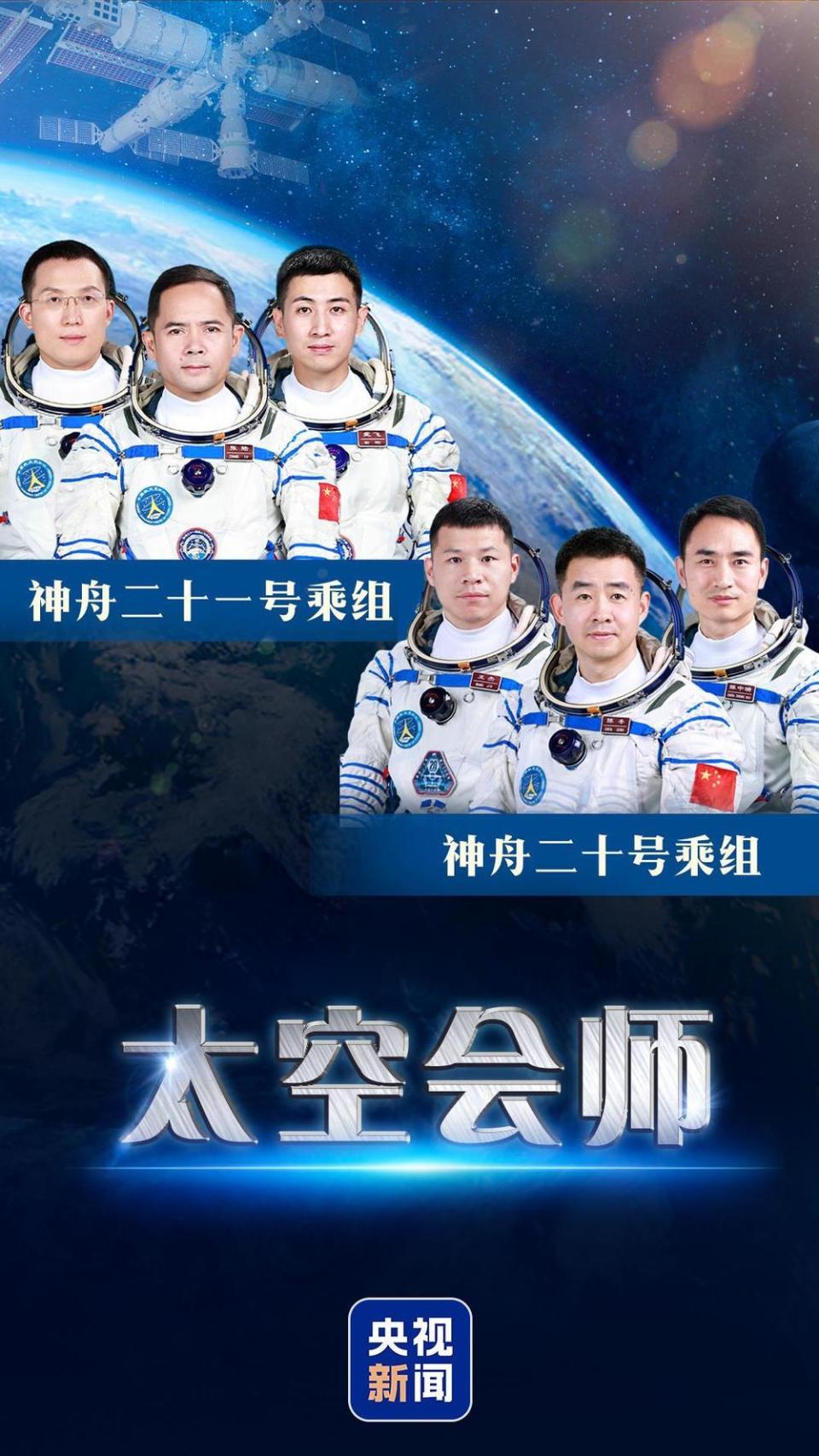

先说那趟“高到失重”的征程:10月31日23点44分,长征二号F火箭带着神舟二十一号冲上云霄,仅仅3小时22分钟后,就精准“贴”在了天和核心舱上——这是神舟飞船与空间站对接的最快纪录。凌晨4点58分,神舟二十号航天员打开舱门时,镜头里飘出来的那句“欢迎回家”,让守着直播的网友刷了满屏“破防”:“7次太空会师,每次看都像家人久别重逢。”重庆的老航天迷张叔给我发语音:“我当年追神舟五号直播时,在解放碑挤得脚都肿了;现在神舟二十一号快得像坐高铁,你说这科技咋就跟长了翅膀似的?”

再看那趟“远到跨半球”的航行:同一天上午,“雪龙”号和“雪龙2”号并肩驶出码头,要穿越被称为“航海地狱”的“咆哮西风带”,奔赴8万海里外的南极。这次考察队里有500多个队员,一半是90后年轻人,还有泰国、智利的科研人员跟着“搭伙”——负责装备保障的王哥是我 former 同事,他说:“咱带的秦岭站配套设备里,有重庆造的低温传感器,零下80度都能正常工作,这次要在南极‘扎稳脚跟’。”楼下早餐店的李姐刷到新闻,一边揉面一边念叨:“我侄子在雪龙队当随队医生,昨天视频时说‘要给南极的企鹅测体温’,你说这工作咋这么有意思?”

其实哪有什么“巧合的热闹”?神舟的“最快对接”,是航天人熬了300多个通宵优化的算法;雪龙号的“远航海程”,是41次南极考察攒下的“抗风经验”。有网友总结得直白:“昨天上太空,今天赴南极,不是中国人爱‘赶场子’,是我们早把‘奋斗’变成了‘日常’——太空的星轨要追,南极的冰盖要探,每一步都不是终点,是下一段故事的开头。”

傍晚刷到考察队队员跟家人告别的视频:一个95后队员抱着刚满一岁的女儿说“等你会叫爸爸,我给你带南极的石头”,旁边的妈妈举着手机哭:“注意安全,我们等你回来吃火锅。”突然想起今早神舟航天员在舱里比的“V”字手势——那不是“胜利的终点”,是“出发的信号”。

从酒泉的发射烟柱,到上海的船笛轰鸣,这两天的新闻里没有“煽情的口号”,只有“实在的脚步”:3.5小时的最快对接、8万海里的漫长航程、500多人的集体出发、十多个国家的科研伙伴——所有的“了不起”,不过是一群人把“想做的事”,变成了“正在做的事”。

今晚煮了碗重庆小面,打开手机刷到最新动态:神舟二十一号的航天员已经开始整理实验物资,雪龙号刚穿过长江口——窗外的风有点凉,但手机里的新闻,比碗里的面还烫。因为我知道,那些正在太空里飘着的、正在南极路上跑着的,是中国人最动人的“明天”:不是“我要赢”,是“我想试试”;不是“我做到了”,是“我还能做得更好”。

风从窗外吹进来,吹得手机屏幕亮了亮——最新消息说,神舟二十一号的航天员已经开始调试实验设备,雪龙号刚驶过舟山群岛。这两天的故事里没有“英雄的光环”,只有“普通人的坚持”:航天工程师熬红的眼,考察队员打包的行李,早餐店老板念叨的“侄子”,老航天迷翻出来的旧邮票——所有的“了不起”,不过是一群人把“平凡的事”,做到了“极致”。

今晚的重庆有点凉,但我抱着手机笑了——因为我知道,那些正在路上的人,比我更热。