早上在重庆巷口啃着刚出锅的锅盔,中午就能坐在上海外滩喝着咖啡看黄浦江——这样的“时空折叠”,放在五年前可能还是朋友圈里的“科幻梗”,如今却成了很多中国人的“日常操作”。

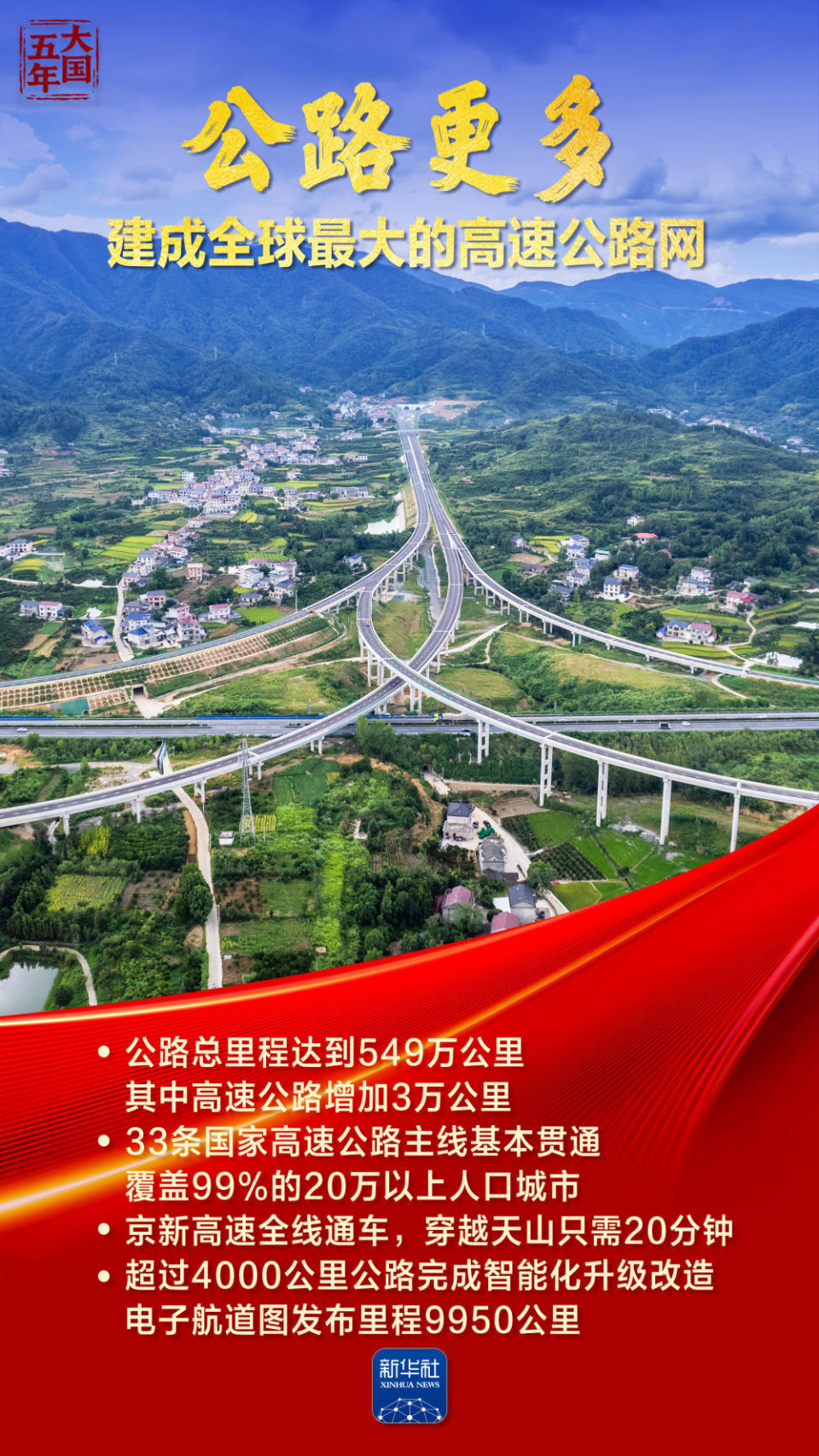

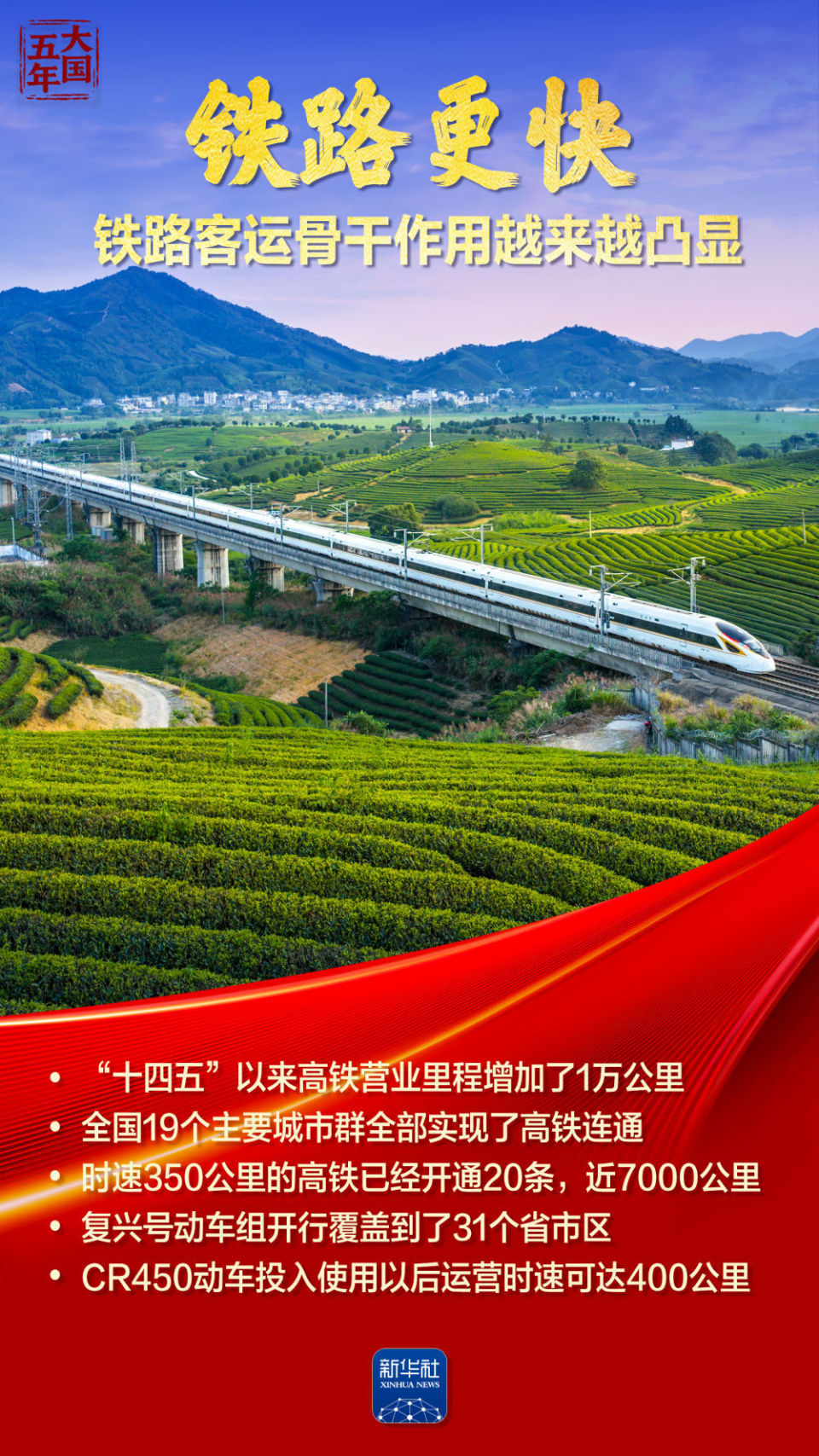

过去五年,“中国速度”没停在新闻里的“千米数”,而是顺着公路、铁轨、信号塔,钻进了普通人的生活缝隙:全国高速公路网织成了“一张网”,连云贵深山里的寨子都通了硬化路,以前要走3小时泥路去县城卖橘子的阿婆,现在坐班车20分钟就能到,橘子还是带着晨露的;高铁线像“毛细血管”一样铺到了地级市,在外打工的四川小伙以前回趟家要转三趟车,现在高铁直达,书包里的腊肉还没凉透就摸到了家门;连空中的航线都“密”了——热门城市间半小时一班的航班,让出差的白领再也不用为“赶不上飞机”熬通宵。

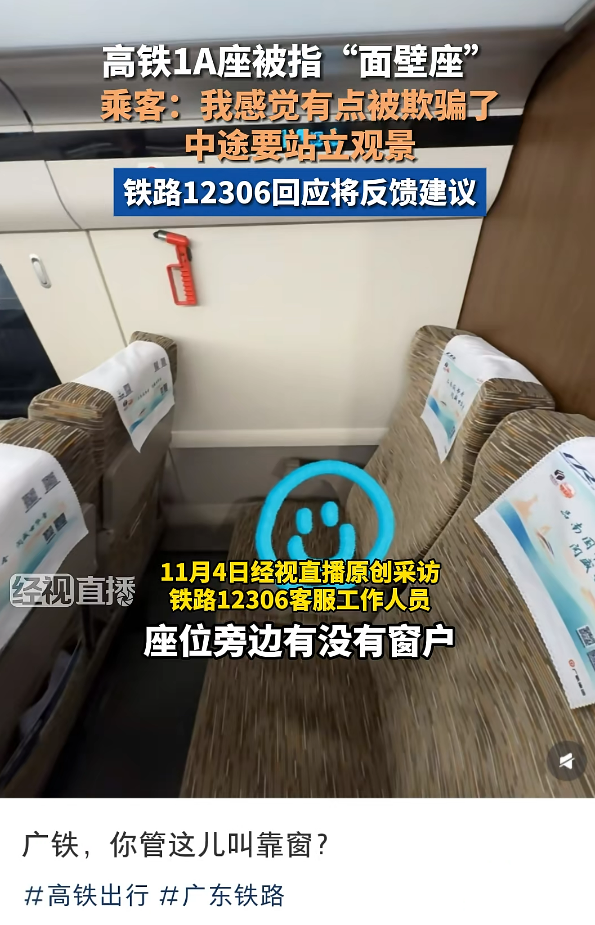

更戳人的是“看不见的速度”:5G信号覆盖到了乡镇的便利店,村口的大爷现在能拿着智能手机帮在外上学的孙子买高铁票,不用再跑5公里去镇上找“懂电脑的人”;智慧购票系统连“选座”都能“贴心得像家人”——带孩子的妈妈可以选靠窗的位置,腿脚不便的老人能优先选靠近车门的座位,以前要排队半小时的“购票难”,现在成了“点两下屏幕的事”。

上周采访一位在重庆农村做村医的姑娘,她笑着说:“以前村里老人突发重病,要抬着担架走2小时泥路才能到县城医院,现在公路通了,救护车15分钟就能到,去年冬天救了三个心梗的老人。”而在北京做互联网运营的小夏则说:“以前去杭州出差要提前一天订机票,现在早上临时有事,中午的航班还能选到靠窗位——这哪是‘出差’,简直是‘去隔壁写字楼开会’。”

其实“中国速度”从来不是为了“比谁快”,而是为了“让谁都能赶上”:它让农村的孩子能更快到城里上学,让在外的游子能多陪父母吃几顿热饭,让生病的老人能及时摸到医院的门——所谓“重新定义距离”,不过是把“翻山越岭的累”变成“一键可达的爽”,把“望眼欲穿的等”变成“说走就走的敢”,把“可望不可及的远”变成“触手可及的暖”。

从“泥路里的脚印”到“铁轨上的风”,从“排队的长队”到“屏幕的光点”,这五年的“中国速度”,藏在阿婆卖橘子的竹筐里,藏在小伙回家的背包里,藏在村医的急救箱里,藏在每个普通人“笑出声”的瞬间里。它不是什么“超级工程”,是我们每个人都能摸到的“生活温度”——毕竟,最快的速度,从来都是“让你离想要的生活,更近一点”。