10月31日清晨,酒泉卫星发射中心的实验舱里飘着淡淡的消毒水味,4只黑绒绒的小老鼠缩在透明饲养盒里,圆溜溜的眼睛转个不停——它们刚从48只备选“选手”里脱颖而出,即将搭乘神舟二十一号载人飞船,成为中国空间站迎来的首批哺乳动物访客。

别以为“太空鼠”是随便挑的,这背后是3轮“硬核选拔”:先是从300只C57BL/6品系小鼠里筛出“身体倍儿棒”的100只(必须生长曲线完美、生理指标零异常);接着要过“前庭功能关”——在旋转实验仪上练平衡,还要在密闭箱里待够48小时,考验“抗压能力”;最后48只“准太空鼠”被送到酒泉,连饮食(换成发射场同款鼠粮)、作息(早7点起晚7点睡)都调成了“太空节奏”,就为了今天的“终极确定”。

“能选上的都是‘六边形战士’。”中科院动物研究所副研究员李天达笑着说,“毕竟它们要在太空待上几个月,任何一点小问题都可能影响实验数据。”

等上了空间站,这4只小鼠的“太空生活”早被科学家“安排得明明白白”:

- 生物钟不打乱:舱内照明会严格按照“早7点亮、晚7点灭”来,跟地面一模一样;

- 吃饭有“定制款”:鼠粮是硬邦邦的营养块——既符合小鼠“爱磨牙”的习性,又不会掉残渣污染舱内环境;

- 垃圾“自动清零”:装置里装了定向风场,能把毛发、粪便吹进专门的收集盒,保持舱内干干净净。

这些细节里藏着“科研小心思”:“太空环境跟地面完全不同,我们得先让小鼠‘住得舒服’,才能拿到准确的实验数据。”李天达说。

而送小鼠上太空的意义,远不止“养几只老鼠”那么简单——小鼠的基因组与人类相似度超过90%,研究它们在失重、密闭环境下的行为模式(比如会不会变“懒”?有没有社交变化?),还有器官应激反应(心脏、肌肉会不会萎缩?免疫系统会不会受影响?),能帮我们解开“空间环境如何影响哺乳动物”的核心谜题——这可是人类未来长期驻留太空、甚至登陆月球的“基础课”。

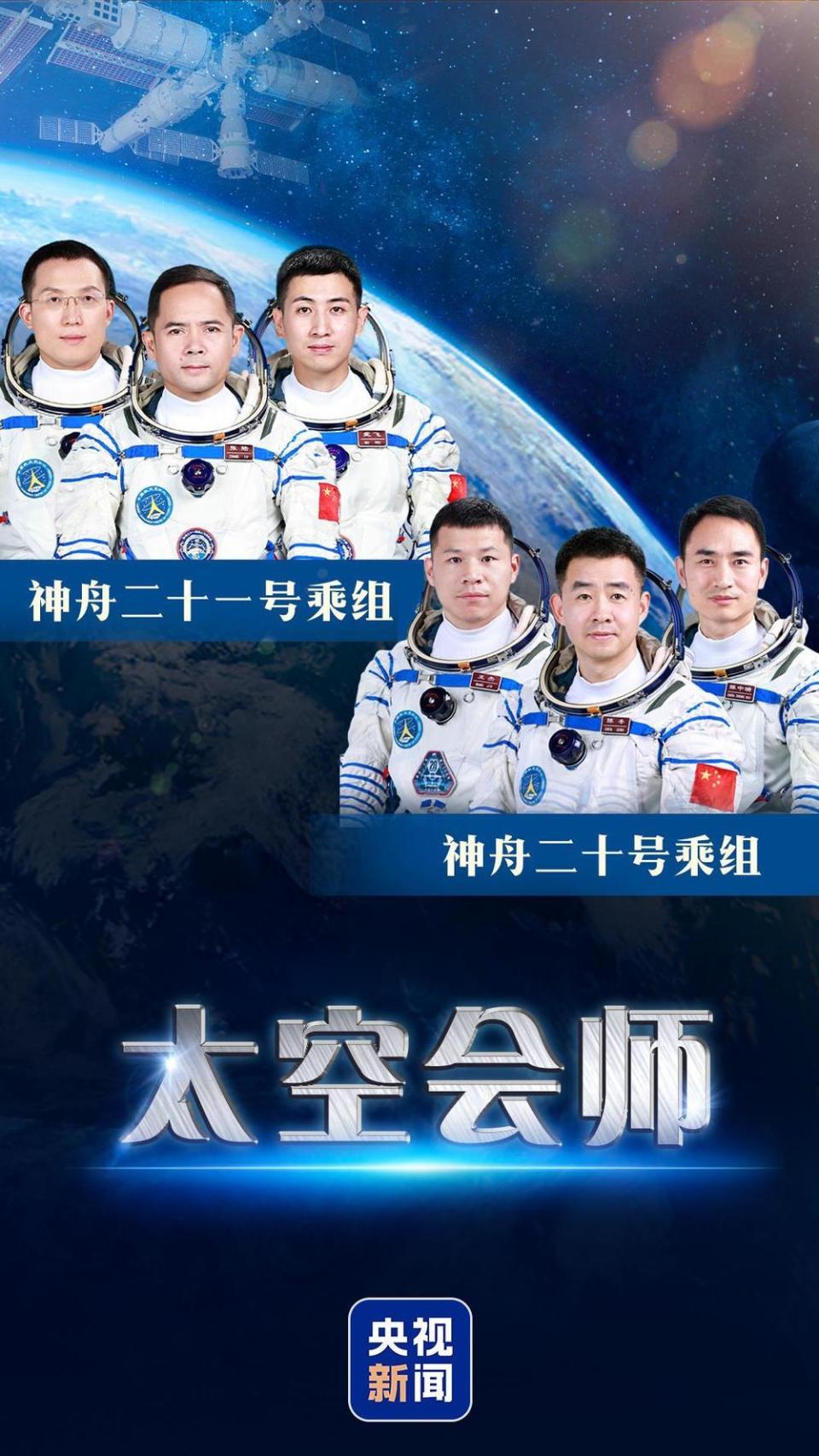

其实,空间站里早有“小动物邻居”:斑马鱼曾在太空产过卵,果蝇也完成过遗传学实验,但哺乳动物实验还是头一回。从“单细胞生物”到“哺乳动物”,这一步里藏着中国空间生命科学的“进阶”——神舟二十一号在轨期间,航天员还要开展27项科学项目,涵盖生命、材料、燃烧等多个领域,每一项都在为“太空强国”搭起“地基”。

再过几天,当神舟二十一号点火升空时,别忘了抬头看看天空——那里,4只小老鼠正带着“任务”,飞向属于它们的“太空家园”。而它们的每一次啃粮、每一次移动,都是人类探索太空的“微小但重要的一步”。

毕竟,所有伟大的探索,都是从“第一次”开始的。